唾液でむせる唾液誤嚥とは?そのリスクや症状、治療法を解説

2025/02/20

こんにちは、日野市(平山城址公園)の歯医者、SERAデンタルオフィス 平山城址公園駅前歯科です。

日常生活で口にする飲み物や食べ物を飲み込んだ際にむせてしまったことは、誰しも一度は経験があるのではないでしょうか。

時には唾液が誤って気道へ入ることで「むせる」といった現象を引き起こすこともあります。

このような「唾液誤嚥」の原因やリスク、予防策を解説します。

唾液誤嚥とは

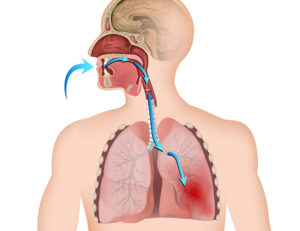

唾液誤嚥は、唾液が食道ではなく気道に入ってしまう現象です。

特にリラックスしているときや注意が散漫になっているときに起こりやすく、唾液自体は無害であるにもかかわらず、誤って気道に入ると異物とみなされ、強い咳反射を呼び起こすことがあります。

唾液誤嚥の原因

唾液誤嚥が生じる原因には、生理的要因、心理的要因、環境要因の三つがあります。

生理的要因

生理的要因としては、唾液の過剰分泌が挙げられます。これは、唾液腺の過活動やホルモンバランスの乱れ、ストレスなどが原因で起こるものです。

また、嚥下機能の低下、神経系の不調が原因で、舌や喉の動きが鈍くなることもあります。

特に高齢者においては、こうした嚥下機能の低下が原因で唾液誤嚥が起きやすくなります。

心理的要因

心理的要因としては、緊張やストレスが挙げられます。

精神的に緊張していると、唾液の分泌量が増え、その結果として唾液誤嚥のリスクが高まります。

また、交感神経と副交感神経のバランスが崩れることも唾液誤嚥の原因となります。

環境要因

環境要因としては、食事中の姿勢や、飲食のスピードなどが関係してきます。

例えば、横になったままの姿勢で食事をすると、唾液や食物が誤って気道に入りやすくなります。

唾液誤嚥が起こりやすい人の特徴

唾液誤嚥は誰でも経験しうる現象ですが、起こりやすい人には特徴があります。

まず、加齢に伴い嚥下機能が低下しがちな高齢者は、唾液誤嚥のリスクが高まります。

これは、筋力や反射速度の低下が原因とされています。また、脳血管障害や神経疾患を患っている方も、嚥下機能が正常に作動しないことから誤嚥を起こしやすくなります。

パーキンソン病や脳卒中の後遺症のある方は、特に注意が必要です。

唾液の分泌を増やす作用のある薬剤や、唾液の質を変化させる薬剤を使用している場合にも、唾液誤嚥のリスクが高まります。

口腔内の感覚が鈍くなることで、唾液をうまく処理できずに誤って気道に流れてしまう場合もあります。

唾液誤嚥のリスク

唾液誤嚥は、繰り返し発生すると深刻な問題に発展する可能性があります。

代表的なリスクは誤嚥性肺炎です。唾液には多くの細菌が含まれているため、それが気道を通じて肺に到達すると感染症を引き起こす可能性があります。

特に免疫力が低下している高齢者や病気療養中の人は、このリスクがさらに高くなります。

また、夜間に唾液誤嚥が頻発する場合には、睡眠の質が損なわれ、慢性的な睡眠不足や日中の疲労感を引き起こすことがあります。

健康な人でも、日常生活に支障を来す可能性があるため、早期の対応が重要です。

唾液誤嚥の予防法

唾液誤嚥を防ぐための基本的な方法として、口腔内を清潔に保つことが挙げられます。

歯磨きやうがいを定期的に行い、細菌が繁殖しづらい環境を整えることが重要です。また、嚥下機能を強化するためのトレーニングも大切です。

例えば、舌の運動や、首筋の引き締め運動などが嚥下機能の改善につながります。

加えて、食事は時間をかけてゆっくり摂るようにし、特に水分を取るときは少量ずつ飲むように心がけましょう。

姿勢にも注意を払い、できるだけ背筋を伸ばして食事を摂ると、唾液が誤って気道に入るのを防ぐことができます。

心理的な要因が関係している場合、リラックスする時間を意識的に作ることも大切です。

ストレスは唾液の過剰分泌を誘発することがありますので、適度なリラクゼーション法を取り入れるようにしましょう。

そのほかの誤嚥

機会誤嚥

「機会誤嚥」とは、通常の食事中にたまに飲食物を誤嚥してしまうケースを指します。

誤嚥のタイミングや誤嚥する飲食物の種類には一定性がありません。

誤嚥が起こる背景には、加齢やストレス、疲労、注意散漫などがありますが、特定のパターンが見られないため、予防や管理が難しいという特徴があります。

ゆっくりとしたペースで食べ物や飲み物をしっかりとかみ砕きながら嚥下することで、誤嚥のリスクを減少させましょう。

水分誤嚥

水分誤嚥は、液体を誤って気道に入れてしまう誤嚥です。

特に高齢者や嚥下機能が低下している方に多く見られます。

水、ジュース、スープなど、液体は一気に飲むのではなく、少量ずつゆっくりと喉を通すように意識しましょう。

飲み物を飲む際は、ストローを利用すること誤嚥を防ぎやすくなります。

食物誤嚥

食物誤嚥は、固形物が誤って気道に入ることを指します。

特に高齢者や幼児に多く見られますが、誰にでも起こりうる誤嚥です。

食事の際には、細かく切ったり、軟らかい食材を選んだりすることでリスクを軽減しましょう。

咀嚼が難しい状況で無理に食事を進めないよう注意が必要です。

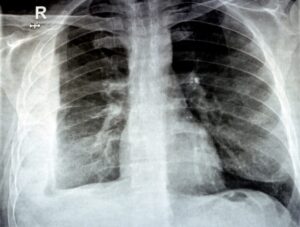

誤嚥性肺炎とは

誤嚥性肺炎は、飲食物や唾液、あるいは口腔内の細菌が肺に入ることで発症する肺炎の一種です。

特に高齢者に多く見られ、胃酸や食物残渣が気管を通じて肺に運ばれることで細菌感染が起こります。

進行すると高熱、咳、呼吸困難といった重篤な症状を伴うことがあります。一般的な肺炎とは異なり、再発が高頻度で見られるのも特徴です。

誤嚥性肺炎の予防には嚥下機能の改善が不可欠です。

嚥下機能に問題があると判断された場合は、リハビリテーションを通じて機能の向上を目指します。

また、日常的に水分や食事の取り方に気を付けることで危険性を抑えることができます。

医療機関を受診するべき症状

呼吸困難や胸の圧迫感があるとき、頻繁にむせることで日常生活に支障をきたす状態になっているときには、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。

また、高齢者や嚥下機能に問題がある方は症状が進行しやすいため、少しの違和感でも念のために診察を受けておくとリスクを低減できます。

まとめ

唾液誤嚥は普段の生活の中で起こり得る現象ですが、繰り返し発生することで誤嚥性肺炎のリスクを高めてしまいます。

日常的な予防策を講じることはもちろん、異常を感じたときには医療機関を受診することが重要です。

SERAデンタルオフィス 平山城址公園駅前歯科:https://seradentaloffice.info/

〒191-0043 東京都日野市平山5-38-2 グラン・コンフォール102

電話:042-593-8585

電車でお越しの方:

京王線平山城址公園駅から徒歩1分